多摩川の利用に関するアンケート結果について

しま:それでは、通告に従いまして、一問一答にて伺ってまいります。

はじめに、多摩川の利用に関するアンケート結果についてです。昨年12月下旬から今年3月末に多摩川緑地にて行われたアンケート調査方法について詳細に伺います。

建設緑政局長:本調査につきましては、多摩川緑地における運動施設やトイレなどの施設について、利用者のサービス向上への取組の一環として、施設の利用状況やニーズなどを把握するために、令和5年12月23日から令和6年3月31日まで実施したものでございます。

調査方法につきましては、多摩川緑地の各地区に本調査の周知看板を、トイレ34か所、占用看板25か所、その他10か所の計69か所に掲示し、利用者等がスマートフォンを使って、看板に記載されている二次元コードから、アンケートページにアクセスし、回答するものでございます。

しま:ディスプレイお願いします。1枚目が34ヶ所のトイレの例、2枚目が25ヶ所の占有看板の例です。このように69ヶ所で二次元コードを用いた調査とのことですが、過去の委員会では高齢者の声を拾うようにとの複数の意見や、令和5年度第2回川崎市多摩川プラン推進会議では、「高齢者の利用向けの施策などの評価をするために」実施するとのことでした。今回の調査結果の年代別回答割合が50代で29.9%、60代で12.5%である一方、本市で最多の人口を占める70代以上については、5.1%の回答割合で22件です。高齢のため、スマートフォンで二次元コードを読み込んでの回答が難しかったことが推察されます。また、よく週末など、多くの子どもたちの姿が見られますが、10代未満の回答数は0件、10代の回答割合は2.5%で11件のみです。「スマートフォンを持っていない子どもも多く、答えられない」や「そもそも試合の合間にトイレに行くのだからスマホを持っていない」という声が直接寄せられました。今回の回答手法について本市の見解を伺います。ディスプレイ結構です。

建設緑政局長:本市が管理する多摩川緑地につきましては、川崎区から多摩区まで広範囲にわたり、幅広い年齢層の方々に、点在する施設等を利用いただいていることから、その利用者ニーズについて効率的に把握することが必要でございました。

こうしたことから、今回の調査では、従来の紙の調査票による配布・回収方式等よりも、手間がかからず、容易に回答ができ、かつ、一定期間を低コストで把握することが可能な二次元コードによる調査方法を採用したところでございまして、既存のトイレや看板等を活用し、省スペースでアンケート周知を図ることで、各世代432人の方から回答を得られ、今後の利用者サービスの向上に向けて参考となる意見の収集ができたものと考えております。

しま:次に、報告資料によると、運動施設、水道(水飲み場)、トイレについて足りているという回答が6割を超えていることから、一定のサービス水準を満たしているとのことです。しかし、アンケート結果を詳細にみますと、幸区では約57%と、地域差があること、そして利用目的をスポーツに限ると、水道が「足りない」と回答した割合が64.8%、トイレが「足りない」と回答した割合は65.7%です。実際に野球、サッカー等のスポーツをやっている方々からは、「トイレが混むから増やしてほしい」との声をいただきます。また、水場の調査をするにあたり、調査時期の季節等の検討も必要かと考えます。回答手法もあわせ、今回の調査方法では、実態やニーズを正しく把握できていないと危惧することからさらなる調査が必要と考えますが本市の見解と対応を伺います。

建設緑政局長:多摩川緑地につきましては、野球場やサッカー場、多月的広場等の整備に併せて、トイレや水飲み場も設置しており、スポーツやレクリエーションの場として、広く市民の皆様に利用いただいているところでございます。

各地区には、トイレ1基と水飲み場1基を基本として設置しておりますが、陸上競技場がある幸区古市場地区や、駐車場があり利用者が多い中原区丸子橋地区などにおきましては、施設の内容や規模を考慮し、増設して対応しております。

多摩川緑地へのトイレや水飲み場の新規設置や増設に関する市民要望の状況、今回のアンケート結果を踏まえましても、一定のサービス水準を満たしているものと考えているところでございます。

一方で、調査時期につきましては、前回と異なる季節に実施することも有効と考えておりますことから、今後、調整してまいります。

しま:要望です。季節を考慮した調査の調整を行っていただくということで、周知も合わせ着実な取り組みをお願いいたします。一方、従来の回答手法では、十分な意見の収拾は難しいと思われます。今回の回答者の利用目的を見ると、散歩、ジョギング、サイクリングが約70%、スポーツ目的は17%です。70代以上の高齢者や、子どもたち、スポーツをしている人たちなどの声をヒアリング等、適切、丁寧な対応を要望いたします。

本市の多胎児支援について

しま:次に、本市の多胎児支援について伺います。

本市の令和4年出産平均年齢は33.2歳で全国でも東京都と特別区部の次に、政令市では最も高い年齢です。また、先日の新聞報道では、全国の不妊治療による出生の割合が今後1割に迫るといわれています。一般的に、不妊治療の普及や出産年齢が上がることにより多胎児が生まれる可能性が高くなることから、本市も多胎児の出生動向についても注視です。

はじめに、本市の高齢出産の状況を伺います。また、多胎児の出産数について、直近3年の状況を伺います。あわせて、多胎児の出産、子育てに関するリスク等について本市の見解を確認します。

こども未来局長:高齢出産の明確な定義はございませんが、一般的に35歳以上での出産を高齢出産としており、医学的に妊娠高血圧症候群や、妊娠糖尿病といった合併症などが増え、母体のリスクが高くなるものとされております。

本市におきましては、母子健康手帳の交付時年齢から推計しますと、35歳以上の妊婦は全体の約35%となっているところでございます。

また、本市における多胎児の出生数については把握しておりませんが、母子健康手帳の追加交付件数は、令和3年度は164件、4年度は151件、5年度は170件でございます。多胎児の出産、子育てにつきましては、妊娠中の安静のための入院が長期化することなどにより、体力が低下した状況で育児が始まることや、産後の身体的、精神的な負担や孤立感など、多胎児ならではの困難な状況があるものと認識しております。

しま:全国の高齢出産割合が30%程度で本市は約5%高いこと、また、多胎児については、全国平均の出産数割合が約1.1%であり、今回の想定の数字をもとに、仮にすべて双子とし、追加交付の倍の数とした場合、多胎児妊娠の割合が約2.8%となり、実際とは乖離のある数値である可能性もあるとともに、かなり高い水準である可能性も想定されます。また、厚生労働省の調査研究事業によると、虐待死のリスクが単胎児に比べ2.5倍~4倍といわれており、適切な支援に繋げることが重要です。

次に、子育て短期利用事業では、多胎児の2人目については無料としていますが、本市の多胎児の利用状況について伺います。

こども未来局長:本事業の利用につきましては、全体の約8割が育児疲れを理由としていることから、特に、育児の負担感が強い多胎児を含むきょうだい利用がしやすい環境を整えることを目的として、令和5年4月から多胎児の2人目以降を無料とするよう、利用料金の減免を行ったところでございます。

令和5年度の利用状況といたしましては、実利用人数が8人、延べ人数が29人でございまして、年齢別では、利用日時点で0歳が延べ8人、1歳が延べ21人でございます。

しま:次に、産後ケアについてです。本市では、利用回数を双子は14回、三つ子は21回としていますが、今年度から始まった利用料金の減免は母親一人につきの減免となっています。利用者が増えているとのことですが、多胎児の減免額についても、利用回数とともに増やすべきと考えますが、本市の見解と対応を伺います。

こども未来局長:本事業につきましては、令和5年4月に宿泊型の利用料金を9,000円から7,500円に減額し、本年4月に、すべての種別において最大5回まで、利用料金から1回あたり2,500円を減免し、利用者負担の軽減を図ったことにより、さらに利用しやすい制度としたところでございます。

多胎児の産婦は、その身体的・精神的負担感が大きいことを認識しておりますので、まずは、減額による利用状況等の推移を把握するとともに、国の動向や都市の多胎児支援の状況を注視してまいりたいと存じます。

しま:次に、外出支援についてです。複数の乳幼児と同時に移動するため、外出が大変困難という意見が、様々な民間団体等の調査を見ても大多数を占めています。多胎児用のベビーカーの利用などで公共交通機関も利用しにくいとのことです。大阪市や堺市、また都内の自治体の多くでは、多胎児家庭外出支援事業として多胎児の検診等にタクシーを利用する際の助成や、名古屋市や神戸市、北九州市では健診時の同行サポート、さらに今年度から福岡市では、産前・産後ヘルパー派遣事業にて、多胎児家庭には20回の市民館や公園等への外出支援が追加されました。本市においても、外出支援の取組が必要と考えますが、見解と対応を伺います。

こども未来局長:多胎児の家庭は、外出時において、同時に複数の子どもを連れて移動しなければならないことから、外出を控える傾向があり、孤立した育児になりやすいと認識しておりますので、今後につきましては、多胎児家庭の子育ての実情に応じた支援の検討に向けて、他都市の状況を把握してまいりたいと存じます。

しま:次に、一時保育についてです。本市では、多胎児の一時保育の利用料は無料となっていますが、利用状況について伺います。また、今年度にこども誰でも通園制度の試行事業が行われていますが、本格実施に向けて、例えば多胎児の利用可能時間を増やしたりなど、多胎児支援を取り入れた制度設計を今後、検討すべきと考えますが、本市の見解と対応を伺います。また、多胎児支援の観点を取り入れた制度設計を国に要望するなどの取り組みについて本市の見解と対応を伺います。

こども未来局長:本事業につきましては、多胎児が利用した場合に利用料が免除となり、令和5年度の利用実績については、延べ人数で、1歳未満児が799人、1歳以上3歳未満児が2,075人、3歳以上児が0人となっているところでございます。

また、国は「こども未来戦略」において、「全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充」を掲げるとともに、必要な支援を包括的に行うことが重要としており、多胎児への支援についてもその取組の中に含まれるものと考えております。

こども誰でも通園制度につきましては、今年度実施する試行的事業の中で、多胎児への支援等を含めた様々な課題について、アンケートの実施により保護者や保育者の意見を伺いながら検証し、その結果を国に報告するとともに、本格実施に向け必要となる対応について、要請を行ってまいりたいと存じます。

しま:次に、ベビーシッターの利用支援についてです。都では、平成30年よりベビーシッターの利用料の一部を助成する制度が始まりました。多胎児の子育ての身体的、精神的な負担から、利用したくても多胎児だと料金が高くなる場合もあり、経済的な負担が大きく、困っているとの声が寄せられました。また、一時保育やショートステイ等の利用状況からもニーズが想定されます。本市の見解と対応を伺います。

こども未来局長:ベビーシッターの利用につきましては、市独自の助成は実施しておりませんが、「ベビーシッターも含む認可外保育施設を利用する際、当該施設が幼児教育・保育の無償化対象施設で、利用者が要件にあった施設等利用給付認定を受けている場合は、無償化の対象となります。」

多胎児支援につきましては、利用者のニーズに適した既存のサービスに繋げることが重要であると認識しておりますので、引き続き、制度周知に努めてまいります。

しま:次に、多胎児支援についての情報発信の在り方についてです。他の政令市を見ますと、半数以上は、多胎児支援に特化した取り組みをまとめたホームページがあったり、京都市では多胎児支援をまとめたサポートブックを作成し、配布をしています。今回、質問にあたり、本市の多胎児支援について担当局に問い合わせたところ、様々な担当課からとりまとめていただきました。しかし、ここをみればわかるという状況ではなく、これでは保護者のみならず、サポートにあたる方々も苦労することが懸念されます。多胎児支援に特化したわかりやすい情報発信について、本市の見解と対応を伺います。

こども未来局長:多胎児を養育する保護者にとって、多胎児支援に関する制度を円滑に利用できることは、成長発達や健康の保持増進のために、大切なことと考えておりますことから、本市ホームページや子育てアプリ等を活用した効果的な情報発信について、検討してまいりたいと存じます。

しま:要望です。多胎児の妊娠は予期できないことです。私のもとに、子どもが一人いるお母さんから「思いがけない双子妊娠により、急に3人の親になることへのメンタルと単胎児より一気に倍はかかる経済面で不安をかなり抱いている」「市の多胎児家庭への支援・サポート補助がないことに絶望した」「知っていたら川崎市に住んでいなかったと思う」とのメッセージが寄せられました。本市の高齢出産や多胎児の出産数等の状況も把握していただき、多胎児家庭に寄り添った施策をお願いします。

新設県立特別支援学校について

しま:次に、新設県立特別支援学校について伺います。

旧河原町小学校跡地に新設県立特別支援学校が令和11年度の開校予定に向けて、今年度から設計等が始まるとのことですが、まず、新校のグラウンドと体育館の広さについて教育次長に伺います。

教育次長:現時点の想定で、グラウンドにつきましては、現在、旧河原町小学校の校舎跡地を含めたものとなっており、単純な比較はできませんが、面積が約3分の1、また、体育館につきましては、舞台等を含めた1階部分の面積が約1.4倍の広さになる見込みと県から伺っております。

しま:次に、現在の河原町グラウンドと体育館は指定避難所ですが、新校においても、地域要望もあることから指定避難所にすべきと考えますが本市の対応を伺います。また、河原町は高齢の方が多く、避難所の環境整備は重要です。体育館に空調が設置されるのか危機管理監に伺います。

危機管理監:指定避難所となっている「河原町グラウンド・体育館」につきましては、現在「河原町の一部」を対象町丁としております。同地域を対象とする避難所機能は引き続き必要と考えておりますので、同一の場所に新たに設置予定の県立特別支援学校につきましても、想定される災害の状況、人口の状況や地域の御意見等を勘案し、避難所の指定に向けて、関係局区と連携し県教育委員会と協議しているところでございます。

また、体育館の空調設備については、設置する方向で設計を進める旨、県教育委員会から伺っております。

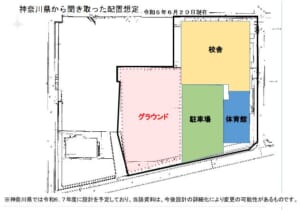

しま:ディスプレイをお願いします。提供された配置図では、駐車場が体育館とグラウンドの間にあります。スクールバスと車がそれぞれ何台ずつ駐車場を設置する予定なのか伺います。また、スクールバスの予定される運用形態について伺います。

教育次長:現時点の想定で、駐車場の台数につきましては、スクールバス分として6台、一般利用分として18台になる見込みと伺っております。

また、スタールバスの運用につきましては、学校がバス会社と委託契約を締結するものと伺っております。

しま:次に、新校の想定される規模と同程度の市内支援学校では、スクールバスの駐車場は4台分で、日中は校内の駐車場に駐車しない運用にしている学校もあるとのことです。新校の体育館は広くなるとのことですが、空調設備も整備され、高齢化が進む河原町地区の避難所として利用されるのであれば、駐車場を調整し、可能な限り体育館を広くする、または極端に狭くなるグラウンドのスペースを確保するなど、設計時に県に要望すべきと考えますが、本市の対応を伺います。

教育次長:駐車場につきましては、児童生徒数や特別支援学校の特性を踏まえて、必要最小限の台数を見込んでいると伺っております。

今後、県が詳細な設計を進めていく中で、駐車場の台数が決まってくるとのことですので、地域の要望等を踏まえながら、県と連携し、調整等を図ってまいりたいと考えております。

しま:次に、代替避難所の対応について伺います。また、工事期間中、その中で改修等により使えなくなる施設があるのか伺います。あわせて、改修工事があるのならば、その期間中の対応について危機管理監に伺います。さらに、新校ができることは以前から決まっていたことだと思いますが、工事期間がかぶってしまっていることについての本市の見解と、今後の対応があれば教育次長に伺います。

危機管理監:新設される県立特別支援学校の工事期間中における「河原町グラウンド・体育館」の代替の避難所につきましては、周辺の指定避難所に振り分けることで対応すること、また、工事期間中に振り分け予定先の避難所において、体育館の改修工事が予定されておりますが、校舎内の教室を受け入れ先として考えていることを区役所から伺っております。

今後につきましても、指定避難所において改修工事等が行われる際には、区役所と連携して、避難所としての使用範囲や、代替施設について各施設管理者と協議、調整し、避難所を使用する市民の皆様に周知してまいります。

教育次長:学校施設長期保全計画に基づく再生整備等の工事につきましては、築年数を基本とし、隣接校の工事時期等も考慮して、計画しているところであり、学校運営等への影響を踏まえ、校舎と体育館の工事を同時に行うことがないため、災害時には敷地内の利用可能なスペースを避難所として活用することとなっております。

また、体育館の再生整備を実施する際には、各学校の状況に応じ、避難所機能の強化として、会議室の確保をはじめ、停電対応型電話の設置やトイレの改修等を、断熱化等の長寿命化改修と併せて行っております。

今後も、工事を計画する際には、周辺の指定避難所への影響に配慮し、必要に応じて適切に対応してまいります。

しま:近くの河原町地区の避難所のみならず、代替避難所までも、改修となると大変住民の方も不安になると思うので、丁寧な対応をお願いします。

しま:次に、グラウンドの代替地についてです。河原町グラウンドの工事によって使えなくなることから、リーグの解散を検討しているスポーツ団体や、新校のグラウンドがかなり狭くなることから、恒例で行っていたサッカーなどの様々な大会ができなくなってしまうとの声を聞きます。現河原町グラウンドと同規模程度のグラウンドの代替地の確保が求められますが、例えば、わが会派代表質問で要望したように、多摩川河川敷の練習馬場の跡地活用など、本市の見解と対応を伺います。

教育次長:グラウンドの代替地につきましては、代替となる場所の在り方等の整理が必要であると捉えており、大規模なグラウンドを使用する必要がある場合には、地域の要望等を踏まえながら、関係局区と調整し、対応を検討してまいりたいと考えております。

しま:次に、新校のグラウンドの夜間利用についてです。幸区のスポーツ場が多くある多摩川河川敷については照明をつけるのが難しいことから、夜間利用ができるグラウンドを望む声があります。また、河原町グラウンドは消防団の出初式や操法大会の会場となっており、消防団は平日夜、仕事終わりに訓練することがありますが、夜間に水を出して訓練ができるような場所がなく、大きな課題です。新校への照明の設置と、グラウンドの夜間利用について、本市の見解と対応を伺います。

教育次長:新設される学校につきましては、学校教育に必要な設備を整備するため、夜間照明は設置しない予定であると伺っております。

今後、県が詳細な設計を進めていく中で、県と連携しながら、地域との調整等を図ってまいりたいと考えております。

しま:引き続き、地域関係者の声を丁寧に聞いていただくよう要望致します。県との協議等も引き続き注視してまいります。

本市における文章生成AIの利活用について

しま:次に、本市における文章生成AIの利活用について、以下、総務企画局長に伺います。

本市も7月上旬をめどに導入していくとのことですが、昨年12月の一般質問では、「10月に実施したアンケート結果を踏まえ、効果が期待できる業務や部署を選定し、部分的に導入していくことを検討している」との旨の答弁でした。アンケート結果と、導入に至った経緯を伺います。また、現在の取組について伺います。

総務企画局長:本市では、文章生成AIの業務効率化等への有効性や利用に当たっての課題等を検証するため、令和5年7月末から約2か月間、デジタル化施策推進室において試行利用を実施いたしました。

利用した職員51名にアンケートを実施した結果、文書案の作成や企画案のアイデア出し、ブレインストーミング、エクセルの関数やマクロの作成等において効果的な活用が出来たとの意見がございました。

これを受けまして、効果の高い業務・部署への部分的な導入に向けて、本年3月に「川崎市文章生成A I利活用ガイドライン」を策定いたしました。

現在は、7月の利用開始に向けて、一般競争入札により決定した事業者と研修等の準備を進めているところでございます。

しま:次に、希望部署を募集し、選定していくとのことですが、募集状況を伺います。また、「効果が期待できる業務や部署」をどのように選定するのか伺います。あわせて、導入後の、効果測定、検証について伺います。さらに、導入後のより効果的な利用の取り組みについて伺います。

総務企画局長:今回の部分導入におきましては、庁内で200名程度の利用を想定し、希望調査を実施したところ、300名を超える職員からの応募があり、先般のアンケート結果を踏まえ、企画立案部門やイベント等を企画・実施する部門等を優先的に選定するとともに、より効果的な活用方法を見出すことも視野に入れ、特定の部署に編らないよう調整し、220名の利用を決定いたしました。

効果検証につきましては、まずは導入後1か月程度を目途にアンケートを実施するとともに、年度末までに改めて調査を実施し、業務の効率化や有効性の検証を行ってまいります。また、調査に際しては、活用事例を併せて収集し、好事例を横展開する等、効果的な利活用に向けて取り組んでまいります。

しま:次に、市内の中学校において国のパイロット事業による学校現場での導入もすすめられているとのことですが、本市のガイドラインの対象になるのか伺います。また、対象となる場合どのように利用状況を把握するのか伺います。あわせて、生成AIの効果的な利用にあたっては、優良事例の共有が重要と考えますが、市長事務部局だけではなく、学校現場等での利用も踏まえ、情報共有すべきと考えますが、本市の見解と対応を伺います。

総務企画局長:「川崎市文章生成AI利活用ガイドライン」につきましては、市長事務部局だけではなく、全庁共通のガイドラインとして策定しておりますことから、教育委員会につきましても対象となるところでございます。

また、文部科学省が実施している令和6年度「リーデイングDXスクール事業」には、南河原中学校がパイロット校の一つとして参加しており、教職員による生成AIの業務利用について試行しているところでございます。

この取組につきましては、これまでも所管部署の間で適宜情報共有をしておりまして、今後も優良事例の共有等、引き続き連携してまいります。

しま:次に、他都市においては、議会答弁での利用について議論がなされています。相模原市においては、生成AIが作った原案を使って市長が答弁したり、一方、東京都では議会答弁での利用を認めていないとしています。本市の見解を伺います。

総務企画局長:現時点におきましては、議会答弁での利用は想定しておりませんが、引き続き、生成AIの利用のメリットやリスク等の研究を進めるとともに、国・他都市の動向も注視してまいります。

しま:次に、関連して、令和5年第3回定例会我が会派代表質問では、「安易な機能への依存による市職員のスキル低下等につながるおそれがある」旨を質しました。今回のガイドライン等でどのように対応したのか伺います。

総務企画局長:生成AIにつきましては、業務の効率化や生産性の向上につながる可能性がある一方で、事実誤認のリスクなどが指摘されておりますことから、利用上のルールや効果的な活用方法等をまとめたガイドラインを策定したところでございます。

その中におきまして、業務の責任はあくまでも職員自身にあることから、「裏付けや根拠を必ず確認し、信頼性を確保した上で、業務の効率化等を図るための「補助」として活用することを明確にしております。

今後も、部分導入の効果を検証しつつ、適切な利用を図ってまいります。

しま:要望です。議会答弁への利用については、想定していないとのことですが今後議論が必要な部分かと思います。最後の答弁で、効率化よりも信頼性を確保すること、なおかつ「補助」として活用すること、そして適切な利用を図るとのことでした。7月の導入にあたり、ガイドラインの徹底、利用状況の把握等、適切に行っていただくことを要望いたしまして質問を終わります。